Hybride, Titane (2021) de Julia Ducournau l’est à plus d’un titre. Non seulement parce que le récit en est d’une femme greffée d’un morceau de titane dans le crâne qui donnera naissance à un être hybride fait de chair et de métal, comme l’aurore d’une nouvelle humanité, mais aussi parce qu’il contient deux films en un, qui ne s’articulent pas toujours harmonieusement. Le premier est un film d’horreur, répondant aux codes du genre, relatant la dérive mortelle d’Alexia, danseuse peroxydée qui officie dans les salons de tuning automobiles ; mortelle parce que la jeune femme est tueuse en série, transperçant indifféremment de sa barrette acérée les hommes trop entreprenants et, pour une raison non explicitée, une jeune lesbienne qui ne lui voulait aucun mal. C’est la première partie du film, avec sa bande-son faite d’une grosse caisse scandant la montée de la violence, comme une montée de sève, avec ses scènes chocs mais agencées par le montage de telle manière que le spectateur est prévenu du coup à venir, lui permettant ainsi de détourner les yeux. Heureuse surprise, qui contredit certaines rumeurs : le film reste impressionnant, mais sa violence est moins sanglante et complaisante que chez un Tarantino.

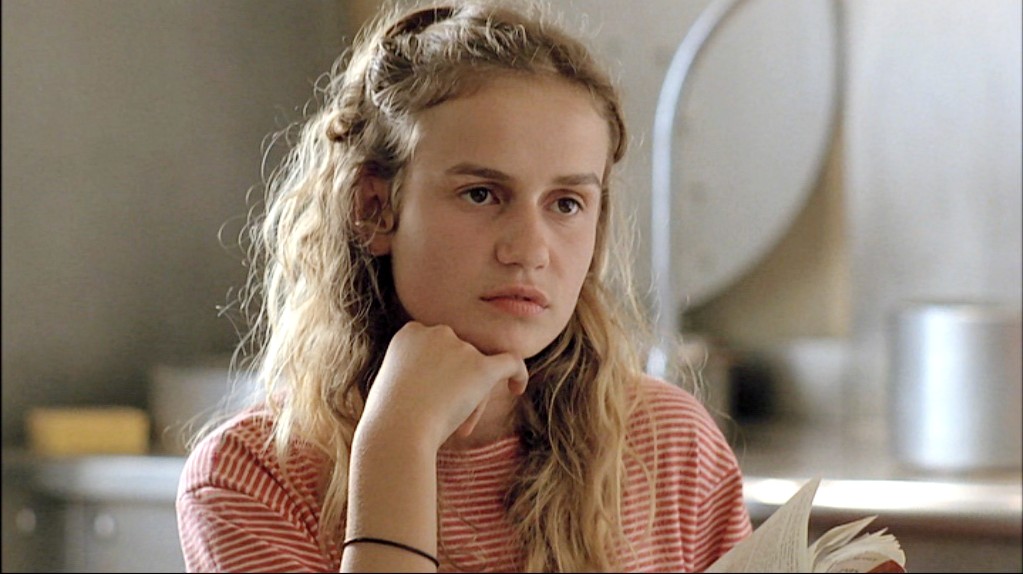

La deuxième partie du film, où Alexia, déguisée en garçon, est recueillie par un commandant de pompier solitaire (Vincent Lindon, très bien), dévoré par la tristesse d’un enfant disparu, est tout autre : elle appartient au genre du fantastique mais relève aussi de quelque chose de plus indicible, une tentative de mélanger le sacré de l’amour et l’annonce d’une nouvelle humanité hybride, puisqu’Alexia est tombée enceinte d’une voiture aimée dans une alliance contre-nature. L’amour du métal s’est substitué chez elle à l’amour de l’humain qu’elle n’a pas connue, à défaut d’être aimé par son père (Bertrand Bonello). Cette deuxième partie raconte comment le personnage de Lindon va aimer Alexia pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un personnage à l’identité singulière, ad hoc, ni femme, ni homme, ni machine, mais tout cela combiné dans un seul corps (avec son visage particulier, où les traits masculins le disputent au féminin, Agathe Rousselle apporte beaucoup d’intensité à son rôle). Le « monstre » (pour reprendre le terme de la réalisatrice), une fois accepté pour ce qu’il est, se trouve alors purgé de ses pulsions de violence, avènement qui se réalise notamment lors de la scène où elle danse sur un camion, sans plus cacher ses désirs, sous les regards réprobateurs des pompiers ne comprenant pas ce mélange de genres ; scène où la propre tolérance du spectateur est sollicitée. Ayant accepté son corps, Alexia peut donner la vie (au lieu de la prendre aux autres), dans une scène filmée au son de la musique de la Passion selon Saint Matthieu de Bach, idée qui rapproche ce moment du Pasolini de l’Evangile Selon Saint Matthieu (qui a recours à la même musique de Bach) et de Théorème, films qui mélangent le sacré et l’impur, davantage que de Cronenberg. Par l’intermédiaire de la musique de Bach, et de ce qu’elle charrie de mémoire et d’histoire (y compris cinématographique), Julia Ducournau m’a semblé, à cet instant, demander au sacré de sanctifier son film transgenre, comme un appel au pardon, une volonté de croire à sa capacité de donner l’absolution. On ne peut certes pas reprocher à une réalisatrice qui filme une scène d’amour entre une femme et une voiture de ne pas croire aux pouvoirs du cinéma.

Julia Ducournau possède un sens de l’espace manifeste (voir ce beau mouvement de caméra qui introduit Alexia adulte), lui permettant de raconter son histoire en agrégeant des lieux et des atmosphères visuelles et sonores distinctes, mais toujours angoissantes car figurant la plupart du temps un enfermement. La photographie, par sa prédilection pour la nuit et les éclairages contrastés et criards, fait échapper le film à tout naturalisme, mis à part l’accident du prologue. Cependant, une émotion ne peut pleinement prendre son essor que sur la piste d’élan du récit et à cet égard, le scénario du film n’est pas exempt de reproches. Plusieurs scènes et pistes narratives sont coupées nettes dans leur mouvement et, surtout, le récit, structuré en deux actes distincts et elliptiques, à la façon d’une pièce de théâtre, n’imbrique à mon avis qu’imparfaitement les deux parties qui se succèdent, différentes par leur atmosphère globale, leurs personnages et leurs promesses, le film essayant d’échapper à son propre genre si l’on peut dire. A cet égard, la scène de tuerie dans la première partie où Alexia assassine Garance Marillier et ses co-locataires apparaît inutile, comme une caution donnée au genre de l’horreur (alors que le film, comme le personnage, rêvent d’autre chose), et ce d’autant plus que la séquence possède un ton quasi-humoristique incongru qui se marie mal avec le reste. L’idée est sans doute de montrer, qu’à ce stade du récit, Alexia est un monstre froid, qui ne ressent rien, ni pour les autres, ni pour ses parents, sa renaissance requérant au préalable de tuer le père pour en trouver un autre.

Dès l’accident du prologue, avec cette petite fille qui caresse la voiture cause de l’accident et qui regarde ses parents avec des yeux de furie, on voit que le vers, ou plutôt le morceau de titane, est dans le fruit. Sauf qu’Alexia n’est qu’une ébauche de corps hybride, puisque le vrai corps hybride sera enfanté plus tard. Certes, il faut le voir pour le croire, et Titane est un film étonnant quoiqu’anxiogène qui ne laisse pas indifférent, mais cette fin soulève d’autres interrogations. Une des menaces qui pèsent sur l’humanité, réside moins, je crois, dans son regard sur les transgenres ou les êtres à la marge, qui sont au contraire regardés, du moins en occident, avec plus de tolérance aujourd’hui qu’auparavant, que dans la perspective du transhumanisme promis par les nouvelles technologies, dans le rêve de l’homme augmenté et greffé de puces électroniques, l’homme bionique quasi-immortel que fomente la Silicon Valley, et qui va selon toutes probabilités partager encore un peu plus l’humanité en catégories différentes. A cette aune, le fragile Jesus métallique final pourrait être le messager d’un monde qui n’était pas celui souhaité par Alexia. Palme d’or au Festival de Cannes 2021.

Strum