Deux éléments se conjuguent pour faire de l’Etrangleur de Boston (1968) un grand film, à la fois consciencieux et dérangeant : d’une part, le talent de raconteur d’histoire de Richard Fleischer, qui lui fait toujours avoir un temps d’avance sur le récit, comme une anticipation de ce qui va advenir ; d’autre part, son intérêt pour les esprits criminels, pour les fêlures psychologiques, intérêt qui vient de loin puisqu’il envisageait de devenir psychiatre avant de rejoindre, comme son père animateur, l’industrie du cinéma. Le film est tiré de la sinistre histoire vraie du tueur en série Albert DeSalvo, qui étrangla treize femmes à Boston au début des années 1960. Quelques années plus tard, Fleischer devait raconter du reste une autre histoire de tueur en série en traversant l’Océan Atlantique dans L’Etrangleur de Rillington Place (1971).

Pendant toute la première partie du film, c’est-à-dire jusqu’à la capture de DeSalvo (Tony Curtis, méconnaissable dans son rôle le plus remarquable où il explore une ambiguïté qui existe chez lui même dans ses rôles positifs), Fleischer et son directeur de la photographie Richard H. Kline ont fréquemment recours à des split-screens qui divisent l’écran en plusieurs parties distinctes fragmentant le récit. Fragmentation géographique : le spectateur est en même temps dans une pièce et dans une autre. Fragmentation d’échelle : certains plans sont diffractés par une graduation dans le changement d’échelle, du plan large au gros plan. Fragmentation temporelle : l’histoire est alors plus avancée de quelques minutes dans une partie du cadre. Fragmentation narrative : plusieurs séquences interviennent simultanément dans le même cadre, au lieu du montage parallèle habituel. C’est par exemple le cas des arrestations de suspects réalisées par les policiers en charge de l’enquête. C’est également le cas de ces images de femmes angoissées à l’idée de rencontrer ce tueur en liberté. Les split-screens, utilisés de manière novatrice pour l’époque, sont ici entièrement au service du récit, avec une efficacité narrative admirable (dont on ne connaît pas d’équivalent en ce qui concerne l’usage de cet outil cinématographique) et dépourvue de toute ostentation. Ils n’ont pas de valeur métaphorique, comme dans les films de De Palma qui vont suivre, où la démultiplication de l’image suggère l’avènement d’une société mise sous surveillance à partir d’un poste d’observation panoptique. Tout au plus les split-screens de cette première partie suggèrent-ils le caractère diffus, pervasif, de la menace qui pèse sur Boston, qui se transmet d’image en image. Fleischer filme d’ailleurs en extérieur dans les quartiers mêmes où furent commis les crimes, comme Bong Joon-ho le fera beaucoup plus tard dans Memories of murder, autre grand film sur un tueur en série.

Dès que DeSalvo apparaît à l’écran, le film change de nature. Jusque-là, Fleischer avait raconté l’histoire d’une traque poussive où les policiers butent sur le manque de preuves, la prise en charge de l’enquête par le juriste John Bottomly (Henry Fonda et son visage de juste), à la demande de l’adjoint au Procureur de Boston, n’ayant pas encore porté ses fruits. La police impuissante avait même eu recours à un medium pour retrouver les traces du tueur, scène étonnante, mi-sérieuse, mi-sceptique, où l’on ne sait plus sur quel pied danser car ce medium, tel que filmé par Fleischer, a réellement l’air d’avoir des dons de divination. Au fond, ni Bottomly, ni le policier DiNatale (George Kennedy) n’ont la moindre idée de l’identité du tueur, leur enquête ayant fait simplement émerger ce fait dérangeant qu’il existe dans Boston un nombre significatif de déséquilibrés (toujours cette vision sombre du monde chez Fleischer), à la fois menace latente pour la population et affirmation d’une condition humaine troublée. De fait, l’arrestation de DeSalvo par Bottomly et DiNatale intervient de manière tout à fait fortuite.

Lorsque Bottomly cherche à confondre DeSalvo en le soumettant à des interrogatoires, il fait face à un obstacle de taille : l’homme est schizophrène, totalement clivé entre un père de famille normal dans son état de veille et un tueur dans les états de quasi-inconscience où il assassine ses victimes. DeSalvo n’a nullement conscience de la bête qui sommeille en lui. Bottomly va cependant parvenir à créer des failles entre ses deux personnalités en lui faisant reconstituer son emploi du temps le jour des crimes, le contraignant à revoir en pensées ses actes, jusqu’à ce que des images mentales remontent à la surface de sa conscience. Ce retour en arrière mémoriel est rendu possible grâce à la télévision, ses reportages d’actualité (mission dans l’espace, assassinat de Kennedy) étant autant de marqueurs temporels, télévision qui fait partie du dispositif de split-screens, un split-screen qui existe jusque dans nos propres vies (a fortiori avec les écrans multiples d’aujourd’hui). Ce faisant, Bottomly ment par omission en ne révélant pas à DeSalvo le véritable objet des interrogatoires, et lui inflige une souffrance psychologique s’intensifiant au fur et à mesure que vacille sa personnalité. Certes, cette souffrance est sans commune mesure avec celle qu’il a infligée aux victimes, mais Fleischer, se faisant cinéaste-psychiatre, en fait un problème moral qui donne des insomnies à Bottomly.

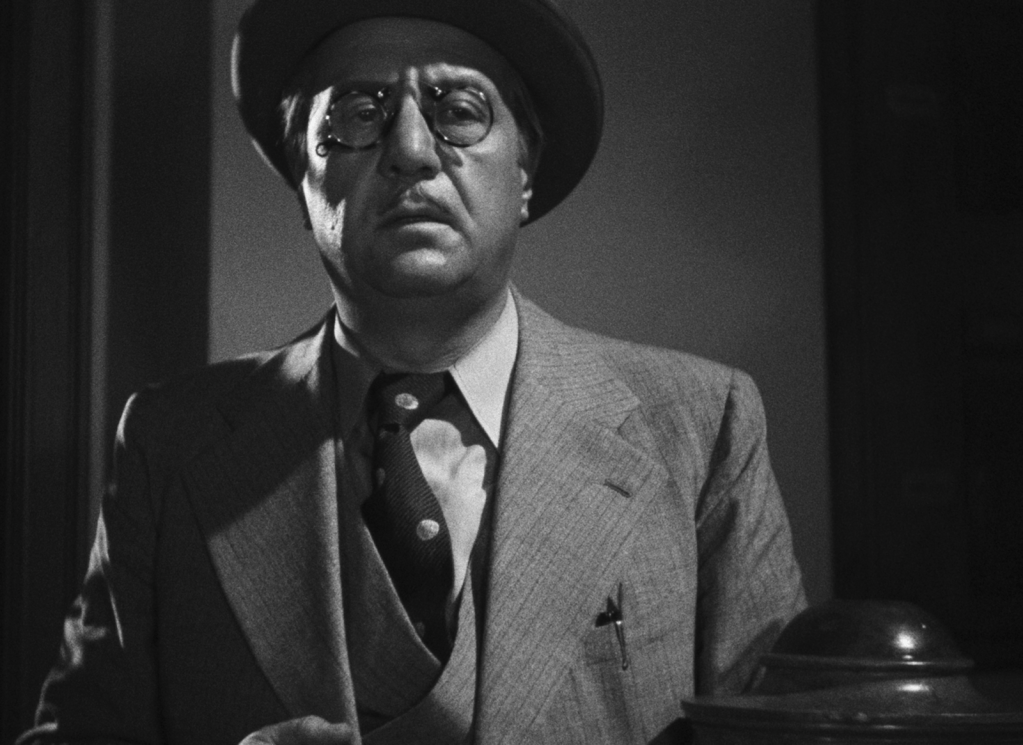

C’est alors que Fleischer revient aux split-screens, non plus cette fois pour leur faire raconter l’histoire selon plusieurs angles, mais pour essayer de s’introduire dans l’inconscient de DeSalvo se souvenant des crimes. Autrement dit, c’est comme si Fleischer s’imaginait à la place de Bottomly et DeSalvo tour à tour, s’intéressant à son tueur en série au point d’essayer de découvrir la raison de ses assassinats, devenant accoucheur de vérité comme un Socrate utilisant la maïeutique de l’image. C’est une grande différence avec L’Etrangleur de Rillington Place où le regard de Fleischer se déplaçait progressivement du tueur en série vers sa victime, alors qu’ici, il reste fixé jusqu’au bout sur le tueur. Par son regard attentif, Fleischer agit comme le psychiatre qu’il faillit être, refusant de condamner sans essayer de comprendre – on ne trouve d’ailleurs ici nulle image graphique des meurtres, noyau aveugle, on se situe dans l’avant ou l’après. L’éclatement des images auquel Fleischer avait eu précédemment recours n’était donc qu’une préparation à la création d’une seule image, une image consolidée, unifiée : celle du visage de DeSalvo sur le fond blanc de la salle d’interrogatoire, essayant de se souvenir mais butant sur l’incompréhensible. Ce film ouvrait ce qui allait sans doute être la période la plus féconde, la plus étonnante de la carrière du réalisateur, puisque Les Flics ne dorment pas la nuit et Soleil vert allaient notamment suivre.

Strum