Au cinéma, seul le film projeté fait foi. Il faut entendre par là qu’un film doit être jugé en fonction du résultat, sans se préoccuper des conditions de tournage, car le film est la seule chose qu’il nous est donné de voir, le reste relevant de l’anecdote. C’est ainsi, du moins, que je regarde les films. Ils fabriquent du vrai à partir du faux présidant à leur fabrication à travers le tournage. Les films de Jacques Rozier sont les seuls que je connaisse susceptibles de remettre en cause ce principe. Devant eux, on a l’impression de voir le film en train de se construire, les conditions du tournage rejaillir sur le produit fini, comme s’ils possédaient une transparence qui leur est propre. Dans Adieu Philippine (1962), le départ pour l’Algérie est une épée de Damoclès sur le bonheur. Dans Maine Océan (1985), les personnages paraissent écrire le récit au fur et à mesure. Dans Les Naufragés de l’île de la Tortue (1974), l’invention du voyage devient l’invention d’un film né d’un tournage au fil de l’eau.

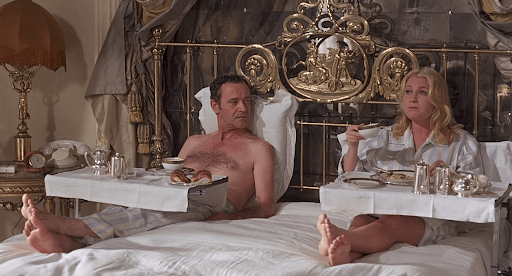

Mais nulle part ailleurs que dans Du Côté d’Orouët (1971), cependant, cette impression d’un film hésitant entre récit et tournage n’est si forte. Le film raconte les vacances de trois jeunes filles sur la côte vendéenne en août, Joëlle (Nicole Croisy), Kareen (Françoise Guéguan) et Caroline (Caroline Cartier), qui sont bientôt rejointes par Gilbert (Bernard Menez), le chef de bureau de Joëlle. Les journées se déroulent sans but apparent sinon celui de passer de bonnes vacances, période de vacances qui est un temps suspendu où certains souvenirs d’enfance peuvent affleurer à la mémoire pour qui revient dans la maison de sa grand-mère, à l’instar de Kareen partageant avec nous ce retour en arrière en regard caméra ; un temps de prélassement et de fous rires, qui résonnent à travers la trame du film ; un temps de séduction aussi, Gilbert ayant fait irruption sans être invité parce qu’il poursuit Joëlle de ses assiduités. Les trois jeunes filles ont tôt fait de le prendre comme souffre-douleur, objet de leurs caprices et de leurs quolibets, ce que Gilbert accepte avec l’espérance de l’amoureux. Ses chances de conquête de Joëlle, déjà faibles au départ, se trouvent réduites à néant quand apparait un bellâtre qui propose aux jeunes filles de faire des tours en bateau.

On regarde ce film dans un état de curiosité, d’incertitude, d’hésitation, en se demandant si l’on est bien spectateur observant Gilbert, Joëlle, Kareen et Kareen en vacances, ou bien passager clandestin surprenant Bernard Menez, Françoise Guéguan, Nicolas Croisy et Caroline Cartier en tournage. La frontière entre fiction et documentaire, film et tournage est parfois si ténue ici, que l’on se demande devant certaines scènes où les jeunes filles sont prises de tel fou rire, où elles ont peur d’anguilles achetées à un pêcheur, où Bernard Menez s’improvise cuisinier amateur de vin blanc, si l’on assiste à une scène issue de la réalité capturée par la caméra, une scène de répétition ou bel et bien une scène ayant été présentée aux comédiens comme devant être utilisée pour les besoins du film, à moins que cela n’ait été décidé qu’à la dernière minute du montage. A la table dressée, manque l’assiette du convive qui participe et regarde, Jacques Rozier, mais on l’imagine rangée dans un coin. D’où cette impression, propre aux films de Rozier et accentuée ici, que les conditions du tournage se reflètent dans le film, que celui-ci s’organise ou se construit à partir du tournage ou à sa faveur, que l’invention cinématographie (souvenons-nous, le mot « invention » était celui à partir duquel tout commençait dans Les Naufragés de l’Ile de la Tortue) naît de la matière brute du temps qui passe. Si le cinéma est l’art de condenser le temps (autre de ses définitions possibles), alors, chez Rozier, il est moins condensé que de coutume, il est plus capturé et donc étiré que de coutume, et le hors-champ est celui du tournage plutôt que celui ouvert par le récit.

Ce que Du côté d’Orouët démontre également, c’est le pouvoir révélateur du cinéma. Un film peut être une épiphanie. Il peut montrer un côté de la réalité qui est indicible, invisible, inaccessible, dans la vie de tous les jours, laquelle ne prend sens que si on la moule dans la forme d’un récit. Dans le film, cette épiphanie naît des larmes de Caroline au moment du brusque départ de Gilbert, las du peu de considération qu’on semble lui témoigner malgré ses efforts. Larmes sincères de Caroline, comme l’étaient celles précédentes de Gilbert, déçu et excédé, qui révèlent qu’elle l’aimait bien, qu’elle le trouvait touchant (tout comme le spectateur est touché par les larmes de Bernard Menez) : ce que Gilbert ne saura jamais. Il ne saura jamais qu’il est peut-être passé à côté (et non plus du côté cette fois) d’un grand amour. A côté : le cinéma fait voir des à côtés en allant voir du côté de la fiction. En imaginant qu’il pourrait conquérir Joëlle en faisant irruption dans ses vacances, comportement qui a quelque chose du malotrus, à la rigueur du maladroit, mais qui révélait aussi une certaine audace, Gilbert se trompait sans doute, mais ce faisant, il créait les conditions d’un amour possible avec Caroline. Cet angle mort de la vie, qui nous échappe à tous, le cinéma le fait voir. Rétrospectivement, tout ce mois d’août s’était déroulé sous le signe de la mélancolie : mélancolie du souvenir d’enfance (Kareen se souvenant dès son arrivée de ce temps ancien), mélancolie de la lumière, car la lumière du film, tourné dans un 16mm fragile, « gonflé » en 35 mm selon l’expression consacrée, n’est pas celle du mois d’août pendant lequel il est censé se passer, mais celle du mois de septembre durant lequel il fut tourné. Peut-être est-ce pour cela que dans plusieurs plans d’horizon, le ciel se confond avec la mer, comme se confondent le passé et le présent.

La fin du du film prolonge ce sentiment mélancolique : rabroué, moqué, utilisé comme un employé de maison, ramené à sa condition sociologique de chef de bureau, voici Gilbert, revenu peut-être de son béguin pour Joëlle, qui déjeune désormais avec une nouvelle employée, laquelle semble pour sa part sensible à son charme déguingandé (si l’on veut bien appeler ainsi l’espèce de maladresse de corps et de langue de Bernard Menez), et dans le regard de Joëlle qui l’observe d’une autre table où elle déjeune avec d’autres employées, on aperçoit comme un regret. Le regret peut-être de n’avoir pas voulu lui donner plus d’espérances, de l’avoir traité avec dédain, à moins que ce ne soit le regret du temps des vacances. Car c’est désormais le temps du retour, qui est toujours chez Rozier le temps d’une réflexion, d’une mise à distance de l’expérience du tournage, du voyage, de la vie. Au confluent de cette mélancolie finale du regard font écho à la fois les pleurs de Caroline regrettant le départ de Gilbert et la contemplation de ce qui fut ou pourrait avoir été qu’autorise le retour.

La Nouvelle Vague est multiple, n’est pas réductible à une seule tendance, une seule règle, un seul mantra, mais si son ambition première fut de capturer la vie, alors Jacques Rozier fut peut-être son plus fidèle serviteur.

Strum