Dans une bataille après l’autre, Paul Thomas Anderson se confronte au présent après plusieurs films tournés vers le passé. Pour la première fois, il inscrit également son cinéma dans le genre du film d’action. Ce qui appartient au présent, c’est la part du film racontant la lutte des French 75, un groupe révolutionnaire ayant pris les armes contre l’appareil sécuritaire américain, noyauté par des suprémacistes blancs. Ce qui relève du film d’action, c’est cette ouverture furieuse où les French 75 investissent un camp de migrants pour les libérer, ce sont ces scènes de poursuite au suspense avivé par des montages parallèles et fortes d’une scénographie amplifiée par une caméra répondant à l’appel du bitume et des paysages ocres. Autant d’échos à la situation présente des Etats-Unis, bien que le film ait été tourné avant l’élection de Donald Trump.

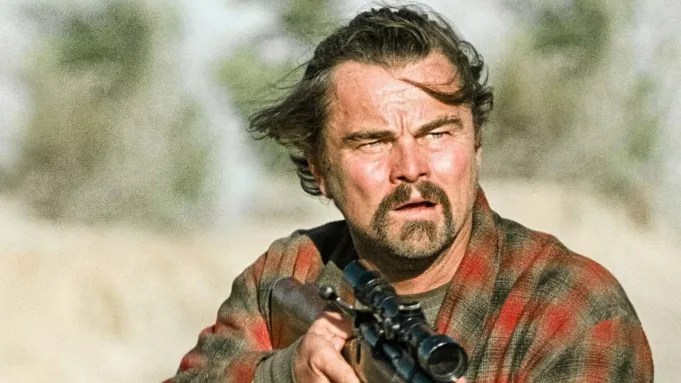

Pour la première fois, le cinéaste se retrouve pourvu d’un budget conséquent et affiche des ambitions commerciales, sous l’égide de la Warner. Pour autant, il ne renie rien de sa manière, de ses thèmes de prédilections, de ses fidélités, ce qui donne au film son ton particulier, sa couleur distinctive. D’abord, une ironie permanente parcourt le récit, que ce soit dans les noms des personnages ou leur caractérisation, surlignée par l’interprétation volontairement exagérée de Di Caprio et de Sean Penn dans les rôles de Bob Ferguson et Steven Lockjaw. Le premier, du moins dans la seconde partie du film, est un révolutionnaire en peignoir de bain bariolé, pataud et maladroit, à l’esprit si enténébré par un excès de marijuana qu’il ne se souvient plus des mots de passe secrets des French 75, ce qui occasionne plusieurs interludes comiques lorsqu’il est aux prises avec un militant particulièrement pointilleux et vigilant lui rappelant qu’il doit connaitre par coeur le manuel du parfait révolutionnaire. Le second est un increvable suprémaciste à l’intelligence limité, qui tente de refouler sans y parvenir sa préférence sexuelle pour les femmes noires, alors même qu’il prétend défendre la supériorité de la race blanche. Non pas qu’Anderson renvoie dos à dos ces deux personnages surexcités, mais il instaure entre eux et nous une certaine distance satirique. Le portrait de Perfidia Beverly Hills, la révolutionnaire à la tête des French 75 au début du film, est à cet égard symptomatique du regard qu’il porte sur ses personnages de militants armés : elle symbolise l’impasse de l’action révolutionnaire quand celle-ci dévore ses affidés et leurs enfants. Plutôt que de s’occuper de son bébé, Perfidia s’enfuit en prétendant rester fidèles à ses convictions, sans comprendre que la transmission des valeurs à la génération d’après est essentielle dans toute cause politique, puisque par nature, celle-ci ne peut prospérer que dans le temps long ; sans voir que sa radicalité même la destine à l’échec. Une bataille après l’autre dit le titre du film : il est vain de vouloir se consumer dans la première qui se présente.

Ensuite, Paul Thomas Anderson reste fidèle à ses thèmes. Même si ses inclinations ne font guère de doute, ce n’est pas le militantisme politique qui l’intéresse au premier chef. Le thème clé de ses derniers films (The Master, Phantom Thread, Licorice Pizza) est la lutte pour le pouvoir, non pas sur un plan politique, mais sur un plan individuel, au sein d’un groupe d’individus. C’est peut-être pour cela qu’Une bataille après l’autre est en dernier ressort moins l’histoire d’un combat politique – quoiqu’il soit les deux à la fois – que celle de Willa (la formidable Chase Infiniti au nom prédestiné, véritable révélation), que se disputent ses deux pères, Bob et Lockjaw, le premier voulant la protéger (alors que c’est elle qui veille sur lui), le second voulant l’éliminer (alors qu’elle ne représente pour lui aucun danger). Ce qui désigne Lockjaw comme un homme déséquilibré, déréglé, qui veut faire taire l’appel de ses sens, un homme miné par une fêlure, comme le sont tous les personnages d’Anderson se voulant virils ou défendant une forme de masculinité, des hommes malades se détruisant eux-mêmes en prétendant dominer les autres. Le pouvoir qu’il veut exercer à l’encontre de Willa n’est pas celui d’un père défaillant, mais un pouvoir annihilateur et autodestructeur. Si Lockjaw n’avait pas initié une opération militaire dantesque pour la retrouver, attirant ainsi l’attention sur ses exactions, sans doute aurait-il été admis chez les Aventuriers de Noël, organisation suprémaciste au nom ridicule qui fait aussi les frais de l’ironie andersonienne. A côté de ces personnages mus par des pulsions, guidés par l’idéologie ou l’espérance, le Sensei, ce professeur de Karaté joué par Benecio Del Toro, offre au film une respiration bienvenue, une sagesse de vieux routier, signifiant qu’il est possible d’agir sans explosion, ni coup de main – tandis que Bob s’agite, le Sensei aide matériellement des migrants mexicains – sans rechercher surtout le pouvoir. La recherche du pouvoir, de la supériorité, se trouve ainsi démystifiée par Anderson, ramenée à sa juste mesure égotique et maniaque, et représentée par le bureau transparent dévolu à Lockjaw à la fin du film, dont la vue n’offre que la contemplation du vide.

L’élégance formelle du cinéaste demeure, étayée par un recours quasi systématique à des motifs musicaux essaimés tout au long film, où alternent le piano et la guitare du fidèle Jonny Greenwood et les chansons, ce qui donne au film sa forme musicale, pleine d’élan, sa limpidité narrative, presque liquide, ce qui fait que l’on ne voit pas passer les 2h40. La mise en scène naturellement ample d’Anderson se révèle ainsi parfaitement compatible avec les exigences de rythme et de suspense du film d’action. Elégance supplémentaire : il n’a pas besoin de clore les scènes de fusillade par des gros plans de visages ensanglantés à rebours de la complaisance de plusieurs de ses confrères. Et il revendique derechef la paternité du film en confiant plusieurs rôles à certains acteurs de Licorice Pizza, Sean Penn bien sûr mais aussi Alana Haim que l’on reconnait parmi les membres des French 75.

Vineland de Thomas Pynchon, dont le film s’inspire, déroulait son récit baroque sur trois générations. Ici, Anderson embrasse le destin de deux générations seulement, celles de Bob et de Willa. Dans le regard qu’il porte sur cette dernière, on ne perçoit plus l’ironie qui préside au portrait de la génération antérieure, à la fois trop radicale et trop avachie. Il met à distance le baroque enfumé et bariolé de Pynchon quand il filme, fasciné, Infiniti Chase qui joue Willa. Il en fait la véritable héroïne du film, celle qui reçoit en héritage le legs du passé et l’espérance du futur. Son héroïsme n’est pas celui des actions révolutionnaires – Anderson se méfie de ce mythe-là – il est celui d’une fille tachant de retrouver son véritable père, Bob qui l’a aimée toutes ces années. Willa reste une combattante, prête pour les luttes prochaines, mais elles ne passeront pas par la lutte armée, toujours vaine. Elle a retenu les leçons de sérénité du Sensei, son maitre de karaté, et son temps est venu qui se déroulera hors champ. En lui confiant les clés du futur, en imaginant pour Willa un happy end (qui apparait forcé, en décalage par rapport au reste), alors que sa vie ne tenait qu’à un fil, Anderson diminue consciemment la puissance dramaturgique de son film, cédant in fine dans un élan d’optimisme à cette mystique politique qu’il avait repoussée jusque là, comme s’il refusait d’en faire une tragédie, et le grand film qu’il aurait pu être, sous les cieux de l’Amérique de Trump. Cette chute appartient en réalité au temps d’avant Trump, à l’époque où Pynchon écrivait Vineland. Mais le film reste très bien.

Strum

« Le film reste très bien », et c’est ce qu’il faut retenir en effet. Je souscris à toutes les lectures que tu fais sur ce nouvel élan créatif de Paul Thomas Anderson, un cinéaste décidément très talentueux. Tu mets en avant le personnage de Willa qui me semble effectivement être la clef principale du film, cette prisonnière que va tenter de délivrer un père maladroit et paranoïaque. Une paternité mis en concurrence avec deux autres figures de pères que sont le fameux Sensei (quelle idée géniale de le faire incarner par un latino et pas par l’acteur asiatique de service) et le colonel Lockjaw, grand prédateur toxique (là-aussi, belle idée de le confier à un comédien et réalisateur turbulant dont les engagements ont toujours été aux antipodes). Willa, femme forte, doit tracer son chemin et échapper à cette triple emprise, gardant le souvenir d’une mère qu’elle n’a jamais connue. La question de l’héritage moral, comme tu l’as noté, est un thème récurrent des films d’Anderson, et qui travaille cette fois le concept même de nation. On peut même remonter à « Magnolia » pour en trouver des traces.

J’aimeJ’aime

Oui, merci. Alors que l’autre Anderson s’est rabougri dans ses univers miniaturisés, Paul Thomas Anderson élargit maintenant à chacun de ses films son regard et nous surprend. Hâte de voir la suite.

J’aimeAimé par 1 personne

Ironie du sort, les deux Anderson ont mobilisé les services de Benicio del Toro, mais très différemment. Avantage à Paul Thomas dans le contre-emploi du porto-ricain.

J’aimeJ’aime

C’est juste !

J’aimeAimé par 1 personne

Je souscris à tout ce que tu dis Strum, j’ai vu ce film cet après-midi, et j’ai beaucoup aimé et je connais très peu le cinéma d’Anderson (je ne savais pas à quoi m’attendre).

J’ai été aussi vraiment séduit par le personnage de Willa, en fait, c’est le personnage le plus « réaliste » du casting, c’esst peut-être plus facile de s’y identifier, et l’actrice que la joue est épatante. En tout cas ça donne envie de découvrir un peu plus Anderson, surtout que je n’avais pas été emballé par Liquorice Pizza.

J’aimeJ’aime

Merci ! Oui, l’actrice qui joue Willa est formidable. J’avais beaucoup aimé Licorice Pizza pour ma part. Une bataille après l’autre est un peu à part dans sa filmographie – c’est son seul film où l’action est omniprésente. Tu pourrais découvrir Phantom Thread et There will be blood maintenant.

J’aimeAimé par 1 personne

Phantom thread et There will be blood. C’est bien noté Strum, je ne manquerai ces deux là (et d’autres qui me tomberaient sous la main) pour rien au monde si daventure ils venaient à être projetés chez moi.

J’aimeJ’aime